뭔 바람이 불어 블록체인을 몇 일째 들여다보고 있다.

미래를 바꿀 혁신적 기술이라고 한다. 그런데 보다가 보니 도시공동체랑 뭔가 통하는게 있는데 싶었다.

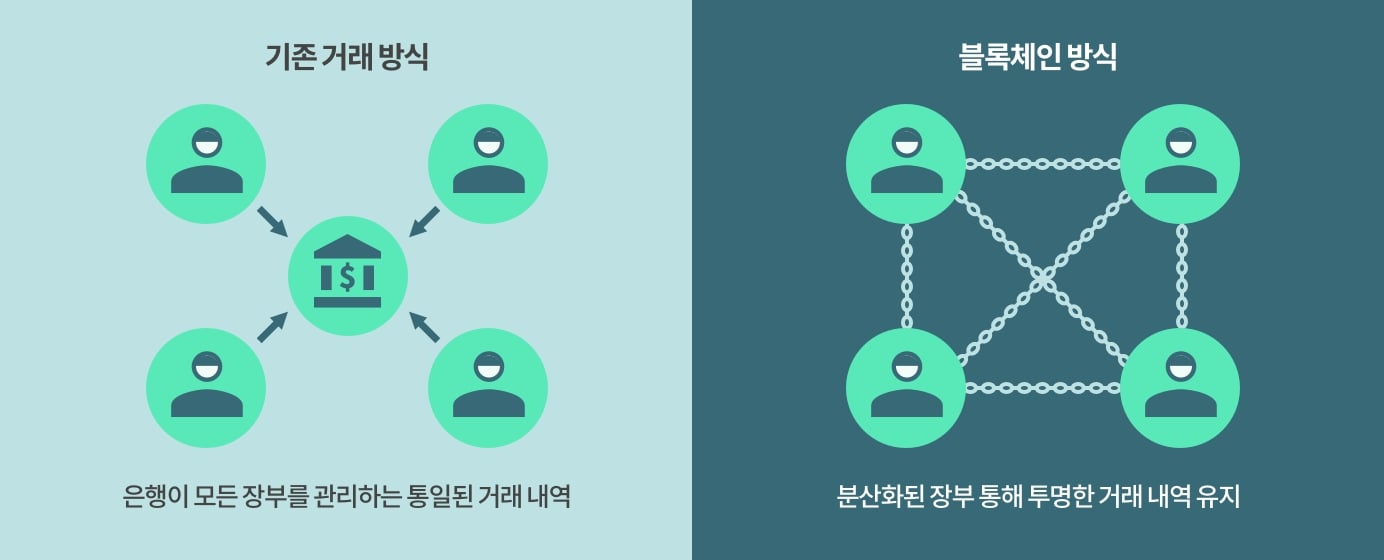

블록체인에서 가장 강조되는 키워드는 탈중앙화와 보안이다. 예를들어 경제적 거래 상황에서 기존에는 은행이 모든 장부를 관리(보통 공적으로 인정된 화폐라는 수단을 활용해서)해 왔다. 1번 화폐가 세상을 이리저리 떠돌아다니며 역할을 수행하는데, 그 1번 화폐의 가치는 은행에서 공식적으로 인정받을 수 있으니, 사람들이 1번 화폐를 믿고 거래에 사용하는 것이다. 1번 화폐를 은행에 가져가면 내 자산으로 인정해준다. 그런데 블록체인 방식에서는 장부를 은행이 아닌 각 개인이 보관한다. 그리고 기술적으로 그 장부의 무결성을 검증해주는 것이 블록체인 기술이다. 은행이 없어도 블록체인이라는 기술(시스템)이 주는 보안(신뢰)을 기반으로 개인 사이의 거래가 가능해진다. 거기서 쓰는 화폐를 암호화폐(코인)라고 부른다.

결국 핵심은 중앙이 관리할 수밖에 없었던 기존의 메커니즘이 중앙이 없어도 돌아갈 수 있게 만드는 것이다. 유사한 사례가 스마트 그리드이다. 기존 중앙발전소에서 만드는 전기가 전국에 뿌려지는 형태라면, 스마트 그리드는 ‘중앙생산 -> 개인소비’ 뿐만 아니라 ‘개인 생산 -> 개인소비’의 화살표를 만드는 기술이다. 근데 그게 중앙발전소 없이도 가능하게 만드는 것이다. 쉽게 말해 중앙발전소 개입 없이 개인 집 옥상에서 태양광발전소로 생성한 전기는 옆집에다가 팔 수 있다. 스마트 그리드라는 기술이 탈중앙화된 에너지 사용 시스템을 구현해내는 것이다. 그러니 스마트 그리드와 블록체인은 매우 밀접한 관계를 가지고 있고 실제로 블록체인을 활용하여 스마트 그리드를 실현하려는 사례는 전 세계적으로 시도되고 있다.

블록체인 설명하려고 하다 보니 말이 길어졌는데, 어쨌든 탈중앙화가 핵심이다. 그리고 블록체인의 역할은 탈중앙화된 노드 간의 거래에 대한 보안, 즉 신뢰성의 확보이다. 블록체인의 역할을 빗대어 도시공동체를 활성화하자고 하는 사람들의 역할을 한번 고민해 볼 수 있지 않을까?

우선 전통공동체가 아닌 새로운 접근으로서 현대 도시공동체를 해석하는 몇 가지 지점을 살펴보자.

첫 번째는 구심력이 아닌 원심력의 공동체이다. 하나의 정체성, 소속감 등을 기점으로 공동체가 형성되는 것이 아니라, 개인을 중심으로 관계를 확장하려는 노력이 도시공동체의 특징이라는 해석이 있다. 그러니 닫힌 공동체가 아니라 열린 공동체인 것이다. 우리와 너희를 구분하며 배제하는 것이 아니라, ‘우리’와 ‘우리와 연결될 수 있는 너희’로 구분할 뿐이다. (도시재생이라는 중심부로 주민을 모으는 게 아닐지도)

두 번째는 느슨한 연대로 이루어진 공동체이다. 개인 혈연, 지연, 학연과 같은 개인 외부적 요소보다는 개인의 가치, 취향 등 내부적 요소를 기반으로 비슷한 사람들과 느슨한 연대를 이룬다. 한번 맺으면 영원히 가는 단단한 연대보다는 언제든 선택하여 충분히 즐기고 자연스럽게 빠져나올 수 있는 느슨한 연대가 적합하다는 것이다. (도시재생에서 지역적 범위를 강조하면 안 될지도)

세 번째는 공동체의 공동체이다. 예를 들어 호철초등학교라는 곳이 있다고 치자. 호철초등학교 구성원이 있고, 그 안에 1학년부터 6학년으로 나뉘고, 1학년 안에서 각 반으로 나뉘고 그 안에 내가 있는 위계적 개념, 하향식으로 공동체가 아니라 정반대로 생각해야 한다. 나랑 취향이 맞는 사람들이 모였더니 그걸 1반이라고 부르고, 또 비슷한 반이 모였더니 그걸 1학년이라고 부르고, 또 비슷한 학년이 모였더니 그걸 호철초등학교라고 부르더라 는 식이다. 시작점이 개인이고 개인이 연대한 작은 공동체에서, 작은 공동체가 연대한 큰 공동체로 이어지는 식의 관점 변화가 필요하다. (도시재생에서 ‘마을에 사는 사람 모여라.’가 아니라 ‘너는 누구랑 놀고 싶니’의 접근이 필요할지도)

뭔가 블록체인과 비슷하다는 느낌이 든다. 인터넷으로 항상 연결되어 있지만 직접적인 상호행위는 당장 없고, 필요할 때 거래하거나 거래를 증명하는 식으로 참여하고 흩어지고, 중앙(정체성)에 기대기보다는 개인이 가진 정보(개인의 취향)를 기반으로 다른 개인과 관계 맺고, 그런 연결이 쌓이고 쌓여 전체 연결망으로 확장되는 블록체인의 모습은 뭔가 앞서 설명한 현대 도시공동체를 해석하는 몇 가지 지점들과 닿아있다는 느낌이 든다.

그래서 생각해봤다. 블록체인이 제공하는 핵심기술에서 현대 도시공동체 활성화를 위한 개입에 대한 아이디어를. 우선 탈중앙화를 통한 개인 사이 직접거래이다. 마을이라는 모두의 공통적 개념에서 벗어나 개인 간 직접 관계를 만들어주는 개입으로 향해야 하지 않을까? 마을을 위해서 뭘 해볼까요? 가 아니라 뭐하고 싶으세요? 에 대한 답이 같은 사람을 연결해주는 작업이 우선되어야 하지 않을까?

개인 간 직접거래의 신뢰성(보안) 강화와 관련되어 연결된 사람끼리 교류하는데, 아, 이거 뭔가 할만한데? 같은 느낌을 만들어주는데 집중해야 하지 않을까? 단적인 예로 주민공모사업을 심사할 때, ‘이게 사업이 되겠어요?, 예산은 잘 쓸 수 있어요?, 마을에 기여하는게 뭐에요?’라는 심사 그 자체에 의미를 두기보다는 ‘이렇게 하면 두 분 더 친해지겠는데요, 이렇게 하면 더 재밌게 할 수 있겠는데요. 생각하지 않으셨겠지만 이런 가치도 있겠는데요.’ 등의 ‘내가 제안했지만 꽤 괜찮을 것 같은데’라는 생각을 만들어주는 과정이어야 하지 않을까? 그리고 그 과정에서 힘듦보다는 재미, 괜찮음에 집중할 수 있는 여건을 만들어주는 공모사업이 되어야 하지 않을까?

'도시재생 > 블록체인과 도시재생' 카테고리의 다른 글

| 블록체인과 도시재생_지역화폐와 기본소득에 대한 상상 (1) | 2022.04.10 |

|---|