첫 번째 편에서 민간이 행정재산을 이용, 활용할 수 있는 방법인 사무위탁, 사용·수익 허가, 관리위탁에 대해 설명하였고 두 번째 편에서 사무위탁에 대해 심층적으로 다루어 보았다. 이번 편에서는 사용·수익 허가라는 제도 안에서 어떤 경우의 수를 만들어낼 수 있는지 살펴보았다.

사용·수익 허가는 전대가 불가능하고, 계약당 최장 5년이라는 조건이 붙어 있는 임대라고 생각하면 쉽다. 행정재산을 임대하는 데 있어서, 사용만 허가할지, 수익활동까지 허가할지 정할 수 있다. 그래서 ‘사용’·‘수익’ 허가라고 부르는 듯하다. 그리고 임대를 했으니 당연히 임대료를 내야 한다. 이것을 “사용료” 또는 “대부료”라고 부른다. 사용·수익 허가를 받았다고 하면 임대료를 내고 임대를 했다는 뜻이고, 그렇기에 임대한 행정재산을 ‘사용’ 또는 ‘수익’의 범위 안에서 자유롭게 활용이 가능하다. 그래서 사용·수익 허가 제도 안에서 경우의 수를 만들어 낼 수 있는 요소로 ① 사용만을 허가하거나 ② 수익까지 허가하는 경우의 수를 생각해 볼 수 있다.

사용료의 경우 특정한 조건에 의해 감면이 가능하다. 때로는 완전히 면제되기도 하고 30%만 감면받기도 한다. 감면을 받는 경우는 행정의 정책 방향이나 공공의 목적 등에 부합하는 용도로 사용·수익 허가할 때이다. 특수한 조건에 의해 ⓐ 감면을 하거나 ⓑ 하지 않는 경우의 수를 생각해 볼 수 있다. 이렇게 되면 총 4가지의 경우의 수를 살펴볼 수 있다.

①-ⓐ 사용만 허가하고 사용료 감면을 하는 경우

①-ⓑ 사용만 허가하고 사용료 감면을 하지 않는 경우

②-ⓐ 수익까지 허가하고 사용료 감면을 하는 경우

②-ⓑ 수익까지 허가하고 사용료 감면을 하지 않는 경우

(①-ⓐ 사용만 허가하고 사용료 감면을 하는 경우) 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』 및 『도시 및 주거환경 정비법』을 잘 살펴보면 다음과 같은 내용이 있다. 공유재산법에 의해 공동이용시설을 사용허가를 하는 경우 사용료를 면제할 수 있다. 우리가 흔히 알고 있는 무상사용 방식이다. 도시재생에서 주민협의체, 마을기업 등이 공동이용시설을 무상으로 사용할 수 있는 것은 공유재산법에 의해 사용허가를 받고 위 두 법에 의해 사용료를 면제받는 경우이다.

(①-ⓑ 사용만 허가하고 사용료 감면을 하지 않는 경우) 이 경우에는 그냥 임대료만 내고 사용하는 경우이다. 마치 내가 원룸에서 월세를 내고 주거 행위로 사용하는 것처럼 말이다. 사용료의 경우 시가를 반영한 행정재산 가격의 1/100 범위 내에서 계산된 금액을 연간 사용료로 징수한다. 10억짜리 건물을 사용허가받을 경우 1년에 최대 1,000만 원의 사용료가 발생할 수 있다는 것이다.

(②-ⓐ 수익까지 허가하고 사용료 감면을 하는 경우) 수익까지 허가할 경우 첫 번째 경우와 같이 도시재생 관련 법에 의해 사용료 면제를 받지 못한다. 왜냐하면 도시재생 관련 두 개의 법령에서는 수익허가가 아닌 사용허가일 경우만 명시해두었기 때문이다. 따라서 수익허가를 내면서 감면을 하고자 할 때는 법령 및 시행령, 지방자치단체의 조례에 의해 감면을 할 수 있는 조건을 잘 찾아봐야 한다. 아래 그림은 『서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례』를 일부 발췌한 것이다. 자활기업 또는 마을기업일 경우 50%를 감면받을 수 있다. (인천에는 주거지 재생에 활용할 만한 조항이 없었다... ㅜㅜ)

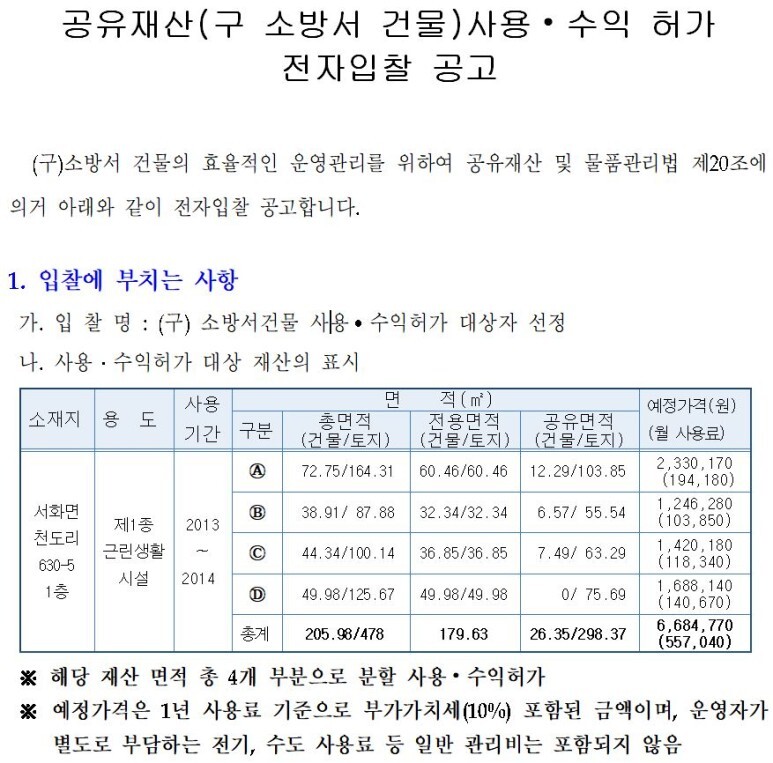

(②-ⓑ 수익까지 허가하고 사용료 감면을 하지 않는 경우) 일반적으로 이루어지는 임대계약과 비슷한 상황이다. 아래 그림은 구글링해서 찾은 공유재산(구 소방서 건물)의 사용·수익 허가 공고문의 일부이다. 두 번째 경우에서 설명한 방법대로 사용료가 책정되며, 이 사례에서는 4개 공간을 분할하여 사용·수익 허가를 진행하고자 했다. 그리고 첫 번째부터 네 번째까지 모든 경우에서 사용·수익 행위를 제한하기도 한다. 공원에 있는 판매부스도 사용·수익 허가를 내주기도 하는데 이럴 경우 공원 직원과 통일된 근무복을 착용하라든지, 이용요금은 공원과 협의하여 결정하라든지 조건을 걸면서 계약을 할 수 있다.

이상 사용 사용·수익 허가의 네 가지 경우의 수를 정리해보았다. 다시 말하지만 사용·수익 허가는 임대와 같은 개념이라 임대료를 내고 허가받은 시설을 자유롭게 활용할 수 있다.(행정이 제한을 두지 않는다는 가정하에) 첫 번째 사무위탁의 경우에는 정해진 사무만을 이행하도록 되어 있는 것에 반해, 사용·수익 주체의 자율성을 보장해 줄 수 있는 제도이다. 하지만 사용료라는 개념이 함께 있기 때문에 면제를 받지 못하는 경우에는 사무위탁보다 운영 난이도가 올라갈 수밖에 없다. 하지만 면제를 받는다면 오히려 사무위탁보다 운영 난이도가 내려갈 수 있다. 사용·수익 허가 제도를 선택하는 경우는 사무위탁보다 운영주체의 자율성을 높이고 싶을 때라고 볼 수 있다.

'도시재생' 카테고리의 다른 글

| [사례로 배우는 도시재생] 구성마을 할매묵공장과 괭이부리마을 (주)해맑은 김치 (0) | 2022.02.15 |

|---|---|

| 도시재생을 멈추지 말아야 하는 이유 (0) | 2022.02.05 |

| [민간참여 및 협력] 행정재산을 민간이 사용, 활용할 수 있는 방법은 뭘까? _ ④ 관리위탁 편 (0) | 2022.02.02 |

| [민간참여 및 협력] 행정재산을 민간이 사용 활용할 수 있는 방법은 뭘까? _ ② 사무위탁제도편 (0) | 2022.01.26 |

| [민간참여 및 협력]행정재산을 민간이 사용, 활용할 수 있는 방법은 뭘까? _ ① 종합편 (1) | 2022.01.22 |